La survie à 5 ans augmente dans les 3 cancers les plus fréquents. Le malentendu.

Le 2 février, L’Institut National du Cancer (INCa) et l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) publiaient un rapport conjoint sur l’évolution de la survie à 5 ans des patients atteints de cancer en France. Une évolution favorable pour les trois cancers les plus fréquents, présentée comme une grande avancée pour la santé publique.

Le plan de communication, bâti pour correspondre avec la journée mondiale contre le cancer, a occasionné un certain malentendu sur la nature de cette nouvelle, pour partie contredite par le rapport. Explication.

La presse salue unanimement un bonne nouvelle.

De la lecture du communiqué de presse de l’INCa/INVS, de sa reprise par les différents media, ou de son commentaire par des médecins leaders d’opinion, le public aura retenu :

1- que le traitement des cancers fait des progrès,

2- qu’on meurt moins du cancer,

3- et que le dépistage concourt à ce progrès.

Une communication pleine de satisfecit que le rapport vient pourtant largement nuancer…voire contredire frontalement.

Survie à 5 ans n’est pas espérance de vie : le malentendu

Qu’est-ce que la survie à 5 ans ici mesurée ? Cette notion d’épidémiologie mesure le pourcentage de personnes encore en vie 5 ans après leur diagnostic de cancer. Son augmentation est donc une bonne nouvelle pour les patients ? En réalité, comme souvent en médecine, ce n’est pas si simple.

Il faut tout d’abord lever la confusion qu’ont faite tous les media, et que le communiqué n’a hélas pas prévenue, entre survie et espérance de vie.

Prenons le cas d’une femme atteinte d’un cancer du sein, qui en décède à 73 ans (âge moyen en France). Si son cancer a été détecté avant ses 68 ans, elle entre dans les statistiques de survie à 5 ans. S’il a été détectéaprès ses 68 ans, elle ne sera pas prise en compte dans le calcul de la survie à 5 ans. Dans les deux cas, la patiente est pourtant décédée à 73 ans.

Le taux de survie à 5 ans mesure davantage la durée de vie du cancer que celle du patient.

Il confond donc dans un même chiffre plusieurs phénomènes, dont la signification pour la santé du patient est bien différente.

D’une part, l’évolution des traitements : un progrès thérapeutique peut augmenter la survie à 5 ans et la durée de vie des patients, en repoussant l’âge de leur décès. C’est dans ce cas une bonne nouvelle.

Cela a été le cas sur la période observée pour une certaine catégorie de cancers du sein, pour les myélomes ou encore les leucémies notamment. [1]

Mais d’autre part, anticiper le diagnostic par un dépistage revient à avancer la « date de naissance » du cancer et donc à augmenter automatiquement la survie à 5 ans, et ce indépendamment de l’issue de la maladie pour le patient, comme nous l’avons vu avec notre exemple. Dans ce cas, l’évolution de la survie à 5 ans ne signifie pas une avancée pour le patient ni pour la santé publique. Ce phénomène est dénommé par les épidémiologistes le biais d’avance au diagnostic (lead time bias).

Quelles sont les contributions respectives du progrès thérapeutique et du biais d’avance au diagnostic à l’évolution de la survie à 5 ans observée dans ce rapport ? Elles sont très variables selon les types de cancers.

Cancer de la prostate : une survie en hausse, paradoxal fruit d’un désastre sanitaire

Parmi les trois cancers les plus fréquents cités par le communiqué de l’INCa, c’est le cancer de la prostate qui connaît la plus spectaculaire amélioration de la survie à 5 ans : +22 points, 94% de survie. Le rapport, contrairement au communiqué de presse, se garde pourtant de crier victoire. Car dans le cas du cancer de la prostate « cette amélioration s’explique presque totalement par une avance au diagnostic liée à l’évolution des techniques diagnostiques » explique le rapport.

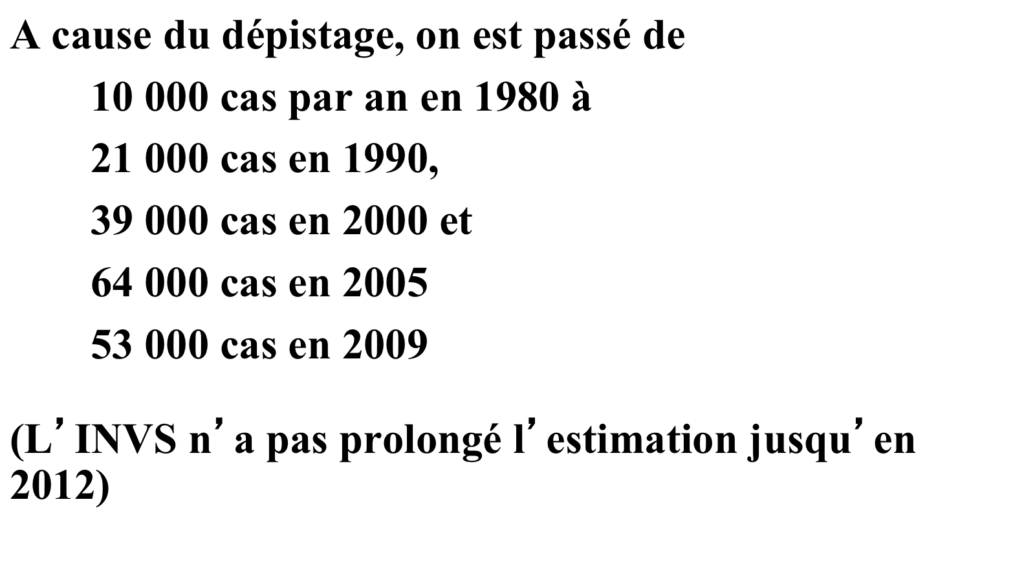

Ici c’est le biais d’avance au diagnostic et non la thérapeutique qui explique cette apparente évolution favorable. Il s’agit dans ce cas avant tout d’une illusion statistique. Hélas, cette illusion de progrès est ici le signe d’un phénomène bien réel : un surdiagnostic massif. En effet, selon le rapport, le dépistage par dosage du PSA n’a pas seulement permis d’anticiper les diagnostics, générant ce biais statistique massif. Ce dépistage est surtout à l’origine d’une « augmentation spectaculaire » du nombre de cancers diagnostiqués. (Ci-dessous, extrait de la présentation « le dépistage des cancers » par l’institut Gustave Roussy) :

Une flambée qui s’est aussitôt traduite par une augmentation de la survie à 5 ans : « Il existe un parallélisme entre l’évolution de l’incidence (NDA : le nombre de nouveaux diagnostics de cancers) et celle de la survie. L’augmentation de la survie la plus importante s’observe pour la période où la croissance de l’incidence est la plus forte » poursuit le rapport.

Par quel mécanisme ? Une forte proportion des cancers ainsi dépistés ne sont pas seulement des diagnostics anticipés mais bien des surdiagnostics, des diagnostics en excès. En clair, des cancers indolents, si peu évolutifs qu’ils ne se manifestent pas du vivant de la personne.

Le grand public ignore généralement qu’il puisse exister de tels cancers inoffensifs, pourtant extrêmement fréquents, et dont la fréquence croît avec l’âge. Les autopsies systématiques démontrent que 30% des hommes de 30 ans, 50% à 50 ans, et 75% des hommes de 85 ans présentent ainsi un « cancer » indolent de la prostate. [2]

C’est en allant chercher ces cancers par un dosage de PSA qu’on a multiplié le nombre de bien-portants étiquetés cancéreux, dont la survie est par définition excellente, et c’est grâce à ces surdiagnostics que le taux de survie dans le cancer de la prostate s’est autant amélioré.

A la clé, un chiffre de survie flatteur sur lequel communique l’INCa, mais qui constitue en réalité une très mauvaise nouvelle pour la santé publique puisque les hommes concernés subissent l’annonce d’un cancer et son traitement. Et les lourdes séquelles de celui-ci : d’après l’INVS, 61% des hommes restent impuissants, 18% incontinents après traitement. [3]

Le rapport le concède : « le débat sur le sur-diagnostic et le sur-traitement ne peut être ignoré lorsque l’on parle de l’amélioration de la survie. En effet la détection précoce grâce au PSA entraîne des traitements dont le ratio bénéfice/risque doit être pris en compte. Le traitement des cancers peu évolutifs n’apporte pas de bénéfice manifeste dans les 10 années qui suivent le diagnostic, en revanche il provoque des effets indésirables et détériore la qualité de vie. Il est évident que le nouveau paysage dévoilé par l’utilisation massive du PSA plaide pour une évolution des prises en charge du cancer prostatique. »

Le même désastre s’observe avec le surdiagnostic des cancers de la thyroïde. Ce cancer présente un taux de survie record de 98% chez les femmes. Un chiffre flatteur dû là encore en grande partie à une épidémie de surdiagnostics, avec à la clé un surtraitement massif dont les victimes doivent subir les conséquences à vie (ablation de la thyroïde). [4]

Cancer du sein : des progrès thérapeutiques, mais là encore la question du surdiagnostic

Le même phénomène s’observe dans une moindre proportion pour le cancer du sein, qui lui aussi connaît une belle amélioration de la « survie à 5 ans », sans que cela se traduise par une baisse similaire de la mortalité.

Des progrès thérapeutiques ont eu lieu sur cette période, avec l’arrivée du trastuzumab en 2000 notamment, mais « On ne peut cependant pas exclure qu’une partie de ces cancers soit sur-diagnostiquée, introduisant artificiellement une amélioration de la survie par le biais d’une avance au diagnostic notamment » relève le rapport.

A l’inverse, la survie nettement en baisse dans le cas du cancer du col de l’utérus n’est pas la terrible nouvelle qu’elle paraît être. Sur la même période, la mortalité de ce cancer a en effet…spectaculairement chuté.

Soigner une statistique mal taillée ou soigner les patients : du mauvais usage des indicateurs

Selon le communiqué de presse de l’INCa, « Les données de survie constituent un indicateur d’évaluation tant du système de santé en matière de prévention que des progrès thérapeutiques et des prises en charge en cancérologie. Elles contribuent aux orientations des politiques de lutte contre les cancers. »

Une présentation erronée : par définition la survie à 5 ans ne dit rien de la prévention puisqu’elle ne concerne que les cancers diagnostiqués. Mais elle n’est pas non plus un instrument adéquat pour mesurer les progrès thérapeutiques, puisque, on l’a vu, elle est la résultante de plusieurs facteurs, parmi lesquels la thérapeutique apporte une contribution très variable selon les cancers.

La survie à 5 ans ne saurait donc guider sérieusement une politique de santé publique. Les comparaisons internationales des taux de dépistage, survie à 5 ans, et mortalité, illustrent d’ailleurs combien les performances sur ces trois critères -parmi lesquels seule la mortalité est un critère dur, réellement important pour la santé publique- sont peu corrélés et la comparaison peu informative. [5]

Soigner le chiffre de la survie à 5 ans peut aller à l’encontre de l’intérêt de la santé publique, tant cet indicateur est peu pertinent. Plus les surdiagnostics et les surtraitements se multiplient, plus cet indicateur s’élève, en dépit des conséquences sur la mortalité ou la morbidité des patients. Les pouvoirs publics ont institutionnalisé cette dérive en faisant de la survie à 5 ans un indicateur de performance du Plan Cancer. [6]

Car la survie à 5 ans présente l’avantage séduisant d’optimiser les performances affichées des campagnes de dépistage, et ce quelle que soit leur réelle pertinence, d’où son grand succès auprès des instances chargées de la promotion des dépistages du cancer (INCa).

Une communication trompeuse

Le choix de communication de l’INCa est très regrettable. En n’explicitant pas le concept de « survie à 5 ans », l’INCa entretient une première confusion avec un gain en espérance de vie. Par la suite, la communication de l’INCa autour de ce rapport a pris la forme d’une publicité déloyale en faveur des dépistages du cancer.

Une publicité sans lien avec le contenu du rapport, et d’autant plus malvenue qu’elle ne fait que renforcer la mésinformation, déjà massive, du public sur ce sujet.

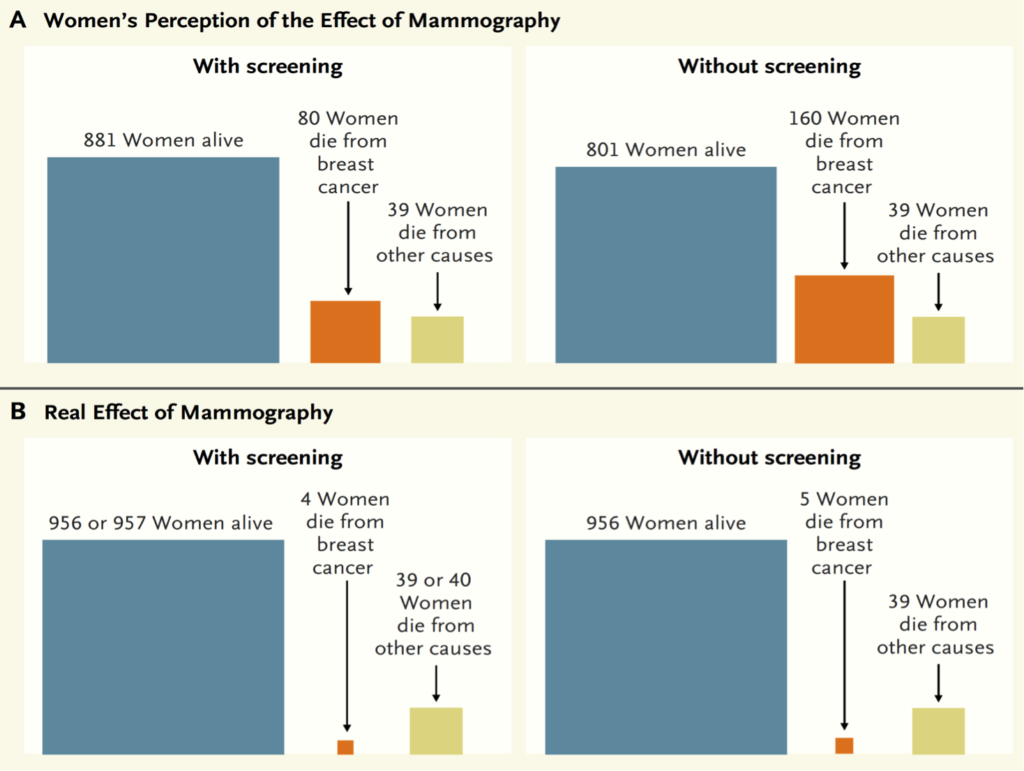

Ainsi, 98% des femmes surestiment-elles le risque de décès par cancer du sein, et ce dans des proportions effarantes : par un facteur multiplicatif de… 32, et les bénéfices du dépistage par un facteur de…80 ! [7]

Or l’OMS ne recommande le dépistage organisé que « si les femmes sont en mesure de prendre des décisions éclairées fondées sur les avantages et les risques de la mammographie ». De toute évidence cette condition n’est pas remplie.

Un autre indicateur de performance assigné à l’INCa est l’augmentation du taux de participation au dépistage du cancer du sein. Un objectif en conflit d’intérêts évident avec une information complète et loyale des femmes, qui en divisant par 80 leur perception du bénéfice de la mammographie pour la ramener à la réalité…se traduirait vraisemblablement par une baisse importante de leur participation au dépistage.

Soigner les chiffres n’est décidément pas soigner les personnes.

Pour aller plus loin :

Les bénéfices et risques des dépistages des cancers colorectal, du sein, et de la prostate, présentés de façon graphique et compréhensible par l’Institut Harding (en anglais) : https://www.hardingcenter.de/en/projects-and-collaborations/fact-boxes/early-detection-cancer

Le manuel de santé publique de l’Association des facultés de médecine du Canada propose un excellent dossier sur le dépistage et explique les notions d’épidémiologie (en français) :https://phprimer.afmc.ca/fr/partie-iii/chapitre-9/

La « survie à 5 ans », expliquée en 5 minutes (en anglais US) : https://www.youtube.com/watch?v=gNiORew3uRY

Laisser un commentaire